Spitzenlastkappung ist eine effektive Strategie für Unternehmen, die ihre Energiekosten senken und die Betriebseffizienz verbessern möchten. Durch die Reduzierung des Leistungspreises und die Optimierung des Energieverbrauchs können Unternehmen erhebliche Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeitsvorteile erzielen. In diesem Leitfaden beleuchten wir die Vorteile der Spitzenlastkappung, ihre Rolle bei der Verwaltung des Leistungspreises und effektive Strategien zur Umsetzung.

1. Was ist Spitzenlastkappung?

PeakSpitzenlastkappung bezeichnet den Prozess, den Stromverbrauch während Perioden mit hoher Nachfrage (Spitzenzeiten) zu reduzieren. Diese Strategie ist entscheidend, um den Leistungspreis zu minimieren, ein wesentlicher Bestandteil der Energiekosten in Deutschland, der auf dem höchsten 15-minütigen Leistungsbedarf während eines Abrechnungszeitraums basiert.

2. Vorteile der Spitzenlastkappung

Spitzenlastkappung bietet Unternehmen mehrere Vorteile, darunter:

- Geringere Energiekosten: Die Reduzierung des Spitzenbedarfs senkt direkt den Leistungspreis und spart Unternehmen jährlich Tausende von Euro.

- Verbesserte Netzstabilität: Hilft, das Energienetz durch die Reduzierung der Belastung in Zeiten hoher Nachfrage zu stabilisieren.

- Erhöhte Energieeffizienz: Fördert den effizienten Energieverbrauch, indem der Verbrauch auf Zeiten mit niedrigerer Nachfrage verschoben wird.

- Reduzierte CO₂-Emissionen: Minimiert die Abhängigkeit von fossilen Kraftwerken, die normalerweise in Spitzenzeiten genutzt werden.

- Erhöhte Einsparungen mit Energiespeicherlösungen: Durch den Einsatz von Batteriespeichersystemen können Unternehmen Energie in Zeiten mit niedriger Nachfrage speichern und während Spitzenzeiten nutzen.

- Anspruch auf Förderungen: In einigen Regionen gibt es finanzielle Anreize für Unternehmen, die Spitzenlastkappungsstrategien umsetzen.

3. Arbeitspreis und Leistungspreis

In Deutschland beinhalten Stromrechnungen oft zwei Hauptbestandteile:

3.1 Arbeitspreis (Energiepreis)

- Definition: Ein Tarif, der auf dem insgesamt verbrauchten Strom (gemessen in Kilowattstunden, kWh) während des Abrechnungszeitraums basiert.

- Zweck: Deckt die Kosten für die tatsächlich gelieferte Energie, einschließlich der Erzeugung und Lieferung.

- Relevanz: Dieser Bestandteil motiviert die Verbraucher, ihren Gesamtenergieverbrauch zu reduzieren.

3.2 Leistungspreis (Nachfragetarif)

- Definition: Ein Tarif, der auf dem maximalen Leistungsbedarf (gemessen in Kilowatt, kW) während eines Abrechnungszeitraums basiert.

- Zweck: Spiegelt die Kosten für die Sicherstellung der Netzkapazität wider, um den höchsten Leistungsbedarf eines Verbrauchers zu decken.

- Relevanz: Besonders wichtig für industrielle Nutzer mit hohem, variablen Leistungsbedarf. Die Reduzierung des Spitzenbedarfs durch Spitzenlastkappung kann den Leistungspreis senken.

4. Detaillierte Erklärung des Leistungspreises in Deutschland

4.1 Definition des Leistungspreises

Der Leistungspreis ist ein Bestandteil der Stromrechnung in Deutschland, der Unternehmen basierend auf ihrem höchsten Leistungsbedarf (gemessen in Kilowatt, kW) während eines Abrechnungszeitraums berechnet. Diese Gebühr reflektiert die Kosten für die Aufrechterhaltung der Netzinfrastruktur, um genügend Kapazität zur Deckung des maximalen Leistungsbedarfs des Verbrauchers bereitzustellen.

4.2 Wie der Leistungspreis berechnet wird

- Messung: Der Leistungspreis wird durch die Messung des höchsten 15-minütigen Durchschnittsleistungsbedarfs innerhalb eines Abrechnungszeitraums (in der Regel monatlich) bestimmt. Dieser Spitzenwert bildet die Grundlage für die Nachfragetarif-Berechnung.

- Kostenstruktur: Der Tarif wird als fester Betrag pro Kilowatt (z. B. €/kW) angegeben.

- Beispiel: Wenn der Spitzenbedarf 500 kW beträgt und der Leistungspreis 10 €/kW beträgt, wäre die monatliche Nachfragetarif-Gebühr 500 × 10 € = 5.000 €.

4.3 Warum gibt es den Leistungspreis?

- Netzstabilität: Netzbetreiber müssen sicherstellen, dass die elektrische Infrastruktur Spitzenlasten bewältigen kann, was Investitionen in die Kapazität erfordert, selbst wenn diese Spitzen nur selten auftreten.

- Gerechte Verteilung der Kosten: Verbraucher mit hohem Bedarf belasten das Netz stärker, daher sorgt der Leistungspreis dafür, dass sie proportional zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur beitragen.

4.4 Auswirkungen eines hohen Spitzenbedarfs

- Höhere Kosten: Ein einzelner kurzfristiger Spitzenwert kann zu einem deutlich höheren Leistungspreis für den gesamten Abrechnungszeitraum führen.

- Ineffizienz: Hohe Spitzen spiegeln oft ineffiziente Energieverbrauchsmuster wider, wie z. B. das gleichzeitige Betreiben von energieintensiven Maschinen.

4.5 Strategien zur Reduzierung des Leistungspreises

- Spitzenlastkappung: Unternehmen können ihren Spitzenbedarf senken, indem sie energieintensive Tätigkeiten auf Zeiten mit niedrigerer Nachfrage verlagern oder Batteriespeichersysteme einsetzen, um in Spitzenzeiten Energie bereitzustellen. Zum Beispiel kann eine Fabrik schwere Maschinenoperationen zeitlich so planen, dass sie sich nicht überschneiden.

- Lastmanagement: Intelligente Energiemanagementsysteme können Geräte überwachen und steuern, um sicherzustellen, dass der Leistungsbedarf unter einem festgelegten Schwellenwert bleibt.

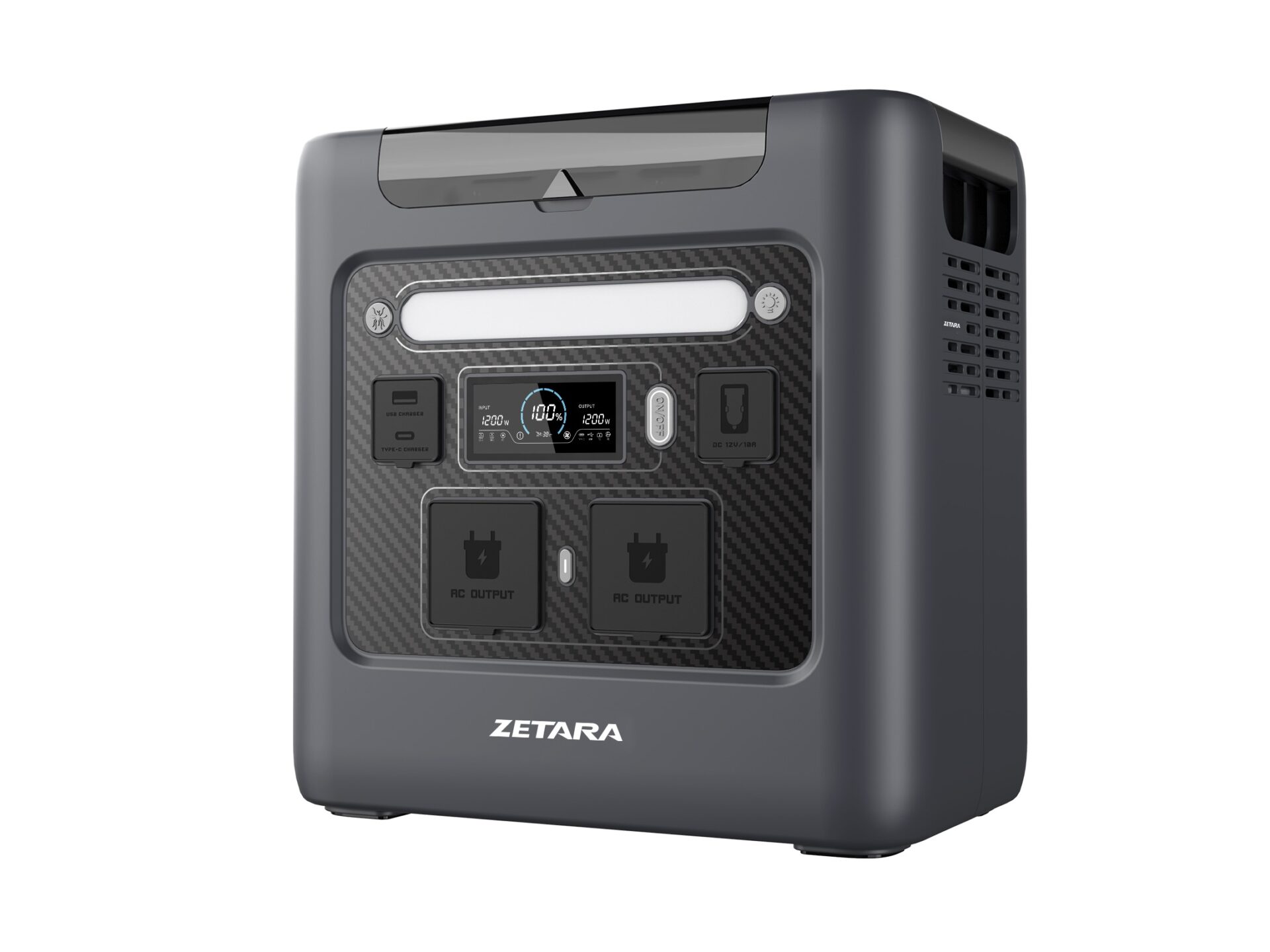

- Batteriespeicher: Batterien können Energie in Zeiten mit niedrigerer Nachfrage speichern und während Spitzenzeiten entladen, wodurch die Abhängigkeit vom Netzstrom reduziert und Spitzenlasten minimiert werden.

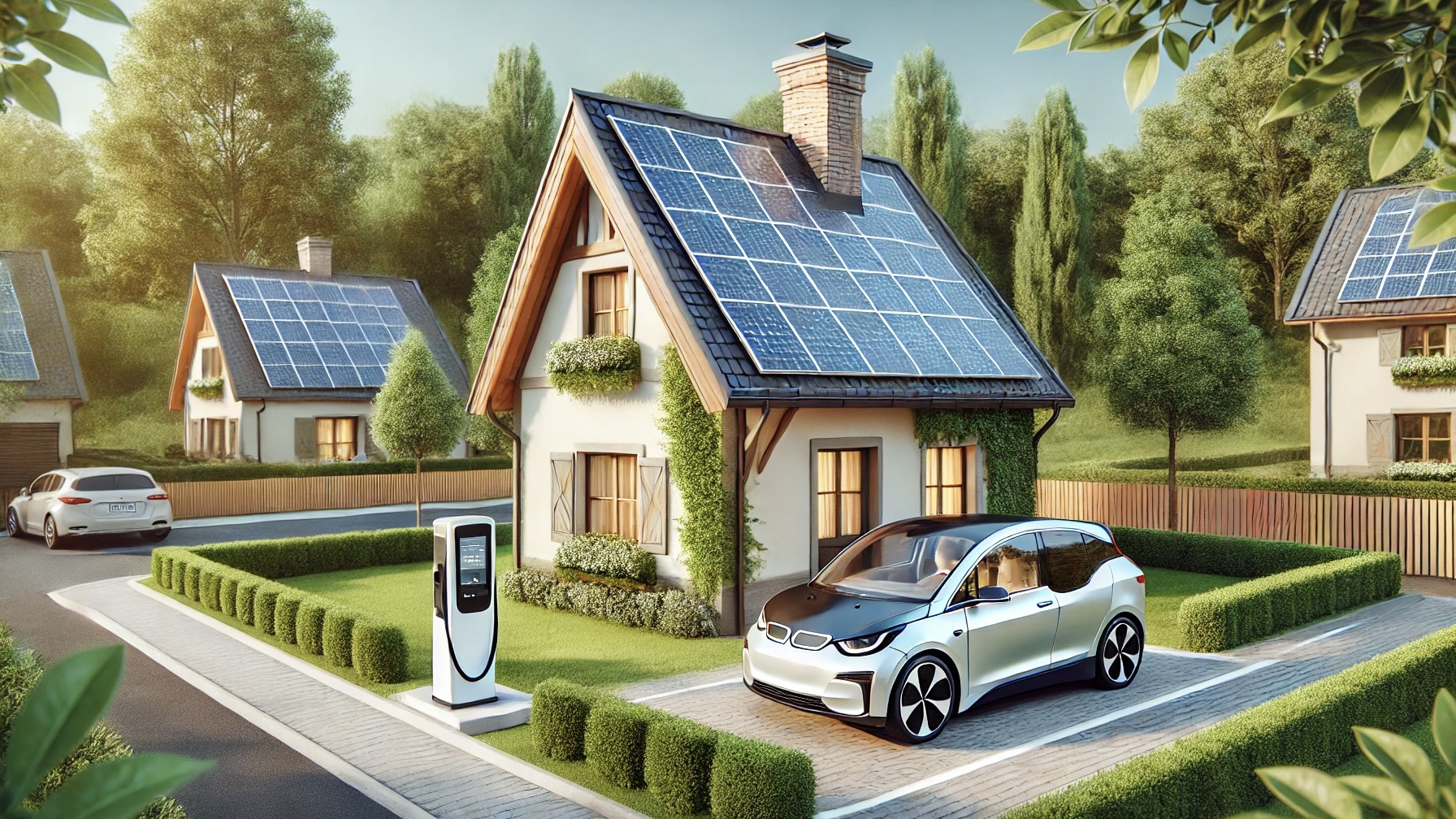

- Erneuerbare Energien vor Ort: Solarpanels oder Windturbinen können ergänzende Energie in Spitzenzeiten liefern und die Abhängigkeit vom Netz verringern.

- Energieeffizienzverbesserungen: Der Umstieg auf energieeffiziente Geräte kann den Gesamtleistungsbedarf senken und Spitzenlasten glätten.

4.6 Beispiel für Einsparungen durch Spitzenlastkappung

Eine Produktionsanlage betreibt mehrere Maschinen gleichzeitig, was zu einem Spitzenbedarf von 1.000 kW für 15 Minuten während des Abrechnungszeitraums führt. Wenn der Leistungspreis 10 €/kW beträgt, lautet die Nachfragetarif-Gebühr

1.000 × 10 € = 10.000 €

Durch die Implementierung von Spitzenlastkappung (z. B. durch das zeitlich gestaffelte Betreiben der Maschinen oder den Einsatz von Batteriespeichern) kann der Spitzenbedarf auf 750 kW reduziert werden. Die neue Nachfragetarif-Gebühr lautet:

750 × 10 € = 7.500 €

Die Einsparungen für den Abrechnungszeitraum betragen:

10.000 € – 7.500 € = 2.500 €

4.7 Wer profitiert am meisten von der Verwaltung des Leistungspreises?

- Energieintensive Industrien: Produktionsstätten, Stahlwerke und Chemiefabriken haben oft einen hohen und variablen Bedarf, was sie zu idealen Kandidaten für die Reduzierung der Spitzenlast macht.

- Große kommerzielle Nutzer: Rechenzentren, Krankenhäuser und große Bürogebäude können ebenfalls von Spitzenlastkappung profitieren, um den Leistungspreis zu senken.

5. Fazit: Kostensenkungen durch Spitzenlastkappung erzielen

Die Einführung von Spitzenlastkappungsstrategien senkt nicht nur den Leistungspreis, sondern trägt auch zur Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Betriebseinsparungen bei. Mit Lösungen wie Batteriespeichern und der Integration erneuerbarer Energien können Unternehmen ihre Energiekosten optimieren und gleichzeitig die Netzstabilität unterstützen

;)

;)

;)

;)

;)

;)

;)

;)

;)

;)

;)

;)

;)

;)

;)

;)

;)

;)

;)